HOME FREIE KUNST GRAPGIC DESIGN KONTAKT

Gedanken über Handschrift

Letzte Gedanken finden Sie im Vortrag "denn was man schwarz auf weiß besitzt"

Mit Handschrift kommt jeder von uns auf zweierlei Weisen in Berührung: schreibend und betrachtend. In beiden Fällen übt sie einen intensiven und völlig unterschiedlichen Eindruck auf uns aus. Der Faszination von Handschrift kann sich kaum jemand entziehen.

Mit den Grundschuljahren, wenn die Schrift in unseren Geist gepflanzt wird, beginnt eine lebenslange Auseinandersetzung mit Handschrift. Sie schlägt ihre Wurzeln in die unterschiedlichsten Bereichen unseres Bewusst- und Unterbewusstseins. Sie verschmilzt mit unserer gesamten Person und wird Ausdruck der Identität. Sie wird geprägt von unserer Individualität.

Das Schreibvermögen wird aus zwei Quellen gespeist: Erlernen/Trainieren und (genetische?) Determination. Zwei Personen, die den exakt gleichen Schriftunterricht genossen haben, werde dennoch unterschiedliche Handschriften entwickeln. Das Erlernen der Schrift ist zugleich auch ästhetische Grundausstattung, Basiswissen in Sachen Formkompetenz und Feinmotorik. Handschrift fällt nicht vom Himmel sonder muss trainiert und - vor allen Dingen - mit wachem Formempfinden analysiert werden. Dies führt direkt zum leidigen Thema des zu kurzen Schriftunterrichts in den Schulen und den vielen, mit ihrer Handschrift unzufriedenen Menschen...

Das Schreiben von Hand geht relativ langsam. Diese Langsamkeit verhält sich proportional zum Tempo, das die meisten Menschen benötigen, um sinnvolle und zusammenhängende Sätze zu denken. Gleichzeitig ist das Schreiben eine physische Angelegenheit. Der ganze Körper ist beim Schreiben beteiligt und angespannt, nicht etwa nur Hand und Arm. Beim Schreiben passt sich die Atmung dem Rhythmus der Handbewegungen an, und die komplexen Reaktionen des schreibenden Körpers beziehen sich auch auf Blutdruck und Herzschlag. Darum ist die Schreibzeit anstrengend und kann nicht unbegrenzt lange ausgedehnt werden. In ein Schriftstück investiert man demnach nicht nur Lebenszeit sondern auch Lebensenergie.

Beim Betrachten von Handschrift haben wir seltsamerweise ein sicheres Urteilvermögen für grafische Qualität. Zudem können wir eine Handschrift kaum neutral betrachten. Stets bilden wir uns eine subjektive Meinung, ein Mögen oder Nicht-Mögen, ähnlich wie beim Betrachten eines Gesichts. Das Handgeschriebene lässt und nicht kalt.

Warum?

Fragen über Fragen. Für meine Ausstellung im Offenbacher Klingspor-Musem: "Die Spur der Anderen" (20.4. - 3.6.07) habe ich folgenden Begleittext geschrieben:

Gesichter

begegnen Ihnen beim Besuch dieses Raumes. Was aber haben Portraits in einem

Schriftmuseum verloren? Die Hinwendung zum Gesicht in meinem Arbeiten ist eine

Hommage an Emmanuel Lévinas, der uns auffordert, im Gesicht des Anderen nicht

nur die Mimik zu lesen, sondern im Gesicht das Antlitz

zu erkennen. Das Antlitz als Tor zu einer Dimension, die sich unserer herkömmlichen

„Bemächtigungsdynamik“ entzieht. „Der Andere ist zugänglich als Nächster,

als Antlitz“ (Lévinas in „Die Spur des Anderen“).

Behutsam, mit Netzen aus Seide, will ich Gesichter

aus der Zeit heben, bevor ein Windhauch sie zurücktreibt. Es sind verwaiste

Fotografien, versteigert bei e-bay.

Aber ich sehe jenes „Lévinas´sche Tor“ zum Anderen

auch in der persönlichen Handschrift. Aus diesem Grunde stelle ich in meiner

aktuellen Arbeit den Portraits immer Handschriften zur Seite. Die individuelle

Handschrift, ihr textlicher Gehalt und das Portrait, sie alle gemeinsam zeichnen

das Bild einer imaginären Person, die nicht zuletzt in uns selbst auffindbar

ist.

„Bin

ich sie alle? Bin ich ein einziger und unterschieden? Ich weiß es nicht. Wir

haben hier zusammengesessen, jetzt aber sind wir geteilt; wir sind nicht hier.

Doch ich finde kein Hindernis, das uns trennt. Es gibt keine Trennlinie zwischen

mir und ihnen. Dieser Unterschied, von dem wir so viel hermachen, diese Identität,

die wir so fieberhaft hüten, ist überwunden“ (Virginia Woolf in „Die

Wellen“).

Inwieweit

können wir teilhaben an dem, das nicht wir sind. Wieweit das Gefängnis des Ich

verlassen und den Anderen finden? Jene „one

other living soul“, die Samuel Becketts Figur in „Rockaby“ verzweifelt zu

erspähen versucht. Vielleicht ist es uns (nur) in der Kunst möglich, das Land

des Anderen zu betreten - vorsichtig und waffenlos. In einem Gedicht des

spanischen Dichters Vicente Aleixandre von 1935 heißt es: „Nadie puede

ignorar / la presencia del que vive“ - Niemand kann missachten / die Gegenwart

dessen, der lebt.

Diesen großen Anspruch mittels Schrift einlösen?

Ein Erklärungsversuch:

Die Handschrift ist die Schwester des gesprochenen

Wortes - nicht der gedruckten Schrift. Sie bleibt dem Schreiber verhaftet,

ähnlich wie die Sprache dem Sprechenden. Das gedruckte Wort löst sich von

seinem Schöpfer und ist somit uneinholbar. Handschrift bleibt ihm verpflichtet. Ähnlich wie die Stimme ist sie untrennbar mit der Person des

Sprechenden/Schreibenden verknüpft. Sie ist vom Körper geformter Gedanke, mit

allen Erblasten des Körpers behaftet. Wie die Stimme kann sie Emotionen ausdrücken

und sich ihnen nicht entziehen. (Sind wir z.B. zornig, fällt es uns schwer,

Stimme und Schrift zu kontrollieren.) So wie die Stimme sich zum Gesang erheben

kann, kann die Handschrift ein grafisches Wunderwerk sein. Stimme ist

unmittelbar und für den Augenblick, Schrift dauert und überdauert. Im Grunde

genommen jedoch existiert für mich kein bedeutsamer Unterschied zwischen Stimme und

Handschrift.

Der Engel der Schrift tritt sehr leise auf.

Entdeckt man ihn, entzieht er sich sofort. (Daher ist Kalligrafie auch so

problematisch.) Der Schreibende ist konzentriert auf den Textinhalt und ruft sein

Schreibvermögen „automatisch“ ab. Denken wir dabei doch einmal an die „écriture

automatique“ in der Literatur oder Max Ernsts „halbautomatische

Techniken“. Der Moment der Unachtsamkeit ist das Schlupfloch für den

Schriftengel. Ein unbewachtes Tor. Dieser Umstand kann es ermöglichen,

dass sich mehr Persönliches in die Handschrift schleicht, als uns lieb ist. Der

Engel ist nicht immer nett. Ein Schriftbild kann wie ein Foto sein, auf

dem der unachtsame Fotograf seinen eigenen Schatten mit abgelichtet hat. Ein

Schriftbild kann ein Portrait der Seele sein. Die Lesart ist dabei eine

andere.

Die tiefere Bedeutung von Handschrift liegt vielleicht in ihrer Fähigkeit, mit seismographischer Genauigkeit eine Art Seelen-Abbild zu zeichnen. Schrift kann unter Umständen ein Ort sein, an dem die Lüge abwesend ist. Dies ist ihr Mysterium und unsere künstlerische Chance.

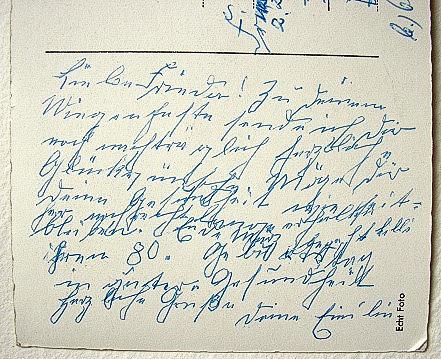

Wir lesen zwar die Textbotschaft dieser Karte, aber

auf einer anderen Verstehensebene lesen wir etwas ganz anderes. Etwas, das die

Schreiberin nicht absichtsvoll in ihr Schriftbild legte. Wahrscheinlich ärgerte

sie sich darüber, dass es sich eingeschlichen hatte, aber es ist unübersehbar

und ebenso unwiderruflich wie das Alter selbst. Es ist das Ringen um die Form.

Noch immer ist sie vorhanden, aber so schwer festhaltbar entzieht sie sich Hand

bereits. Es ist eine Momentaufnahme des Entgleitens. Es ist ein Mut, der zu Tränen

rührt, ein Kampf auf verlorenem Posten, denn der Gegner ist die Zeit.

Die Spur der Handschrift in der Zeit ist wie die

gespannt Linie des Hochspannungskabels während einer Eisenbahnfahrt: Wir sehen

sie aus unserem Abteilfenster, wir können zurückblicken, manchmal sogar ein Stück

voraus, und bleiben dabei in unserem Abteil, das wir nicht verlassen können.

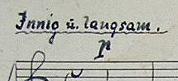

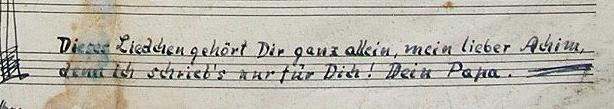

Achims Wiegenlied ist ein ganz ander´ Ding. Wer Kinder hat weiß, dass man als Eltern nichts mehr wünscht, als ihnen Trost, Schutz und Stärke mit auf den Weg zu geben - bis jenseits der eigenen Zeitgrenzen. Hier hat ein Vater seinem Sohn drei mächtige Schutzengel zur Seite gestellt: den Engel der Musik, den des Wortes und den der Schrift. Was sie transportieren ist nichts weniger als seine innige Liebe.

Schrift kann also einen intimen Teil unseres Seins nach außen tragen. Sie legt frei. So betrachtet ist Handschrift ein Mittel der Wahrheitsfindung - aber nur, wenn sich der Schreiber nicht verstellt. Denn im Umkehrschluss kann man sich hinter Schrift auch ganz bewusst verbergen. Die Authentizität der Handschrift existiert, wenn der Schreibende sich nicht darum kümmert. Das absichtsfrei Geschriebene hält den Kontakt zum Unterbewussten, ist wie ein Fenster, das den Blick auf innere Konstellationen eröffnet. Der "Panzer" (Adorno) des Individuums schützt hier nicht, weil er diesen Ort gar nicht kennt.

Fazit: Wenn die Linie der Handschrift nicht pulsiert wie die Ader hinter der Schläfe, wenn sie nicht gespeist ist von wirklichem Blut einer wirklichen Person, welchen Grund gäbe es überhaupt, sich damit zu befassen?

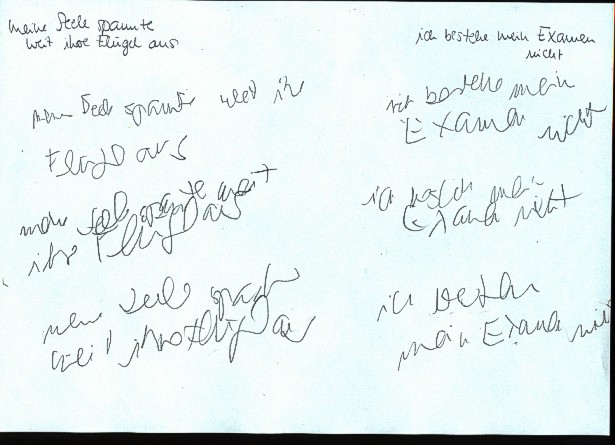

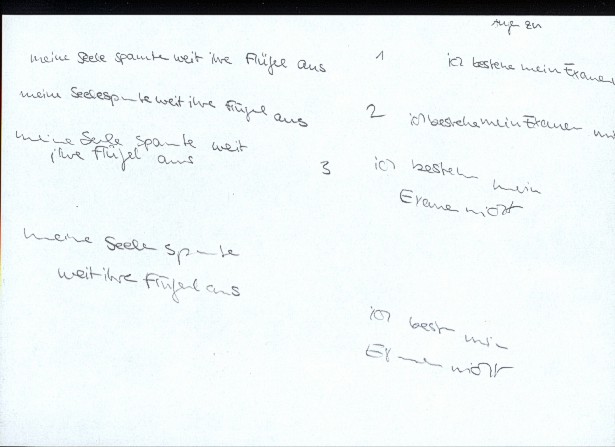

Eine einfache Übung, die ich mit meinen Studenten hierzu entwickelt habe, geht folgendermaßen: Wir schreiben in mehreren Durchgängen jeweils die zwei Texte "und meine Seele spannte weit ihre Flügel auf" und "ich bestehe mein Examen nicht". Um die Schneise für das Unterbewusste möglichst breit zu schlagen, wird den Teilnehmern Stück für Stück die Kontrolle über ihr Schreiben entzogen.

Frage: Wird Emotion in Schriftform übersetzt?

Frage: Wird Emotion in Schriftform übersetzt?

- Das Ausmaß, in dem sich die negative bzw. positive Textbotschaft im Schriftbild niederschlug, war sehr unterschiedlich. Bei manchen war kein Unterschied zu sehen, andere reagierten sehr deutlich, wie bei obiger Abbildung. Hier ist der Eichendorff-Text zusammenhängender und fließender geschrieben. Es gibt mehr Rundformen und großzügig ausformulierte Grapheme. Dagegen sind die Wortabstände beim schlimmen Examens-Text relativ groß, der Text zerfällt, die Einzelformen sind weniger ausgearbeitet, es gibt kaum runde, weiche Bewegungen. Das Zentrum geht verloren.

Keinesfalls ist die Reaktion laut, man spürt lediglich Nuancen - kaum einen Hauch. Das Aufregende jedoch ist, dass dieser Hauch DA ist und er ist bei jedem Menschen anders. Tatsächlich reagierten die Schreibenden höchst individuell. (Eine Studentin war nach dem öffnen der Augen ehrlich überrascht, dass sie das Wort "nicht" einfach weggelassen hatte.)

Hier "kippt" der Negativ-Text aus dem Format, wieder ist er weniger sorgfältig ausformuliert.

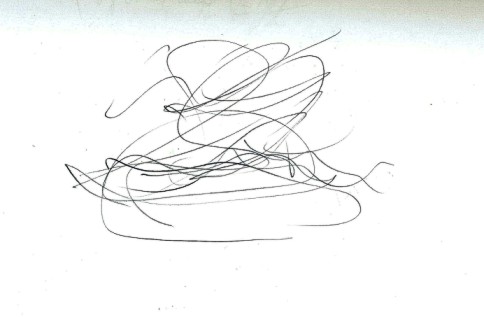

In der Endphase der Übung wird Schrift zu Zeichnung. Worte sind nicht mehr lesbar, die Liniendynamik jedoch bleibt dem Textinhalt verpflichtet: Und meine Seele spannte...

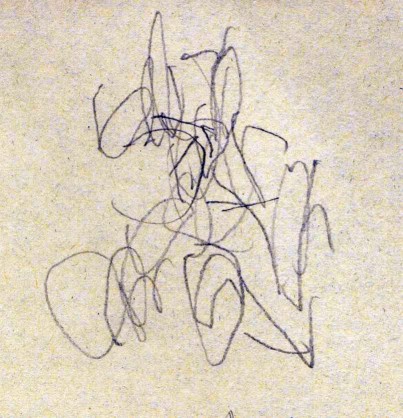

Um welchen Text handelt es sich hier? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Schrift ist zum Bild geworden, die Lesart muss sich verändern, wir betrachten es wie eine abstrakte Zeichnung.

Stellen Sie sich die Handschrift ihres Vaters oder

ihrer Mutter vor. Seltsam genug, dass Sie es können, nicht wahr? Ohne Probleme

zieht das Erinnerungsvermögen eine Schublade auf und kreiert vor dem geistigen

Auge ein Schriftbild, keine Einzelformen zwar, aber ein sehr konkretes

Gesamtbild. Oder vielleicht nur das Gefühl einer Schrift? Wir haben die

Fähigkeit, uns an komplexe grafische Strukturen zu erinnern. Die geistige

Schublade, die hierfür betätigt wird, trägt nicht etwa die Aufschrift:

"Grafisches" oder "verschiedene Schriften". Wo wird diese

Erinnerung aufbewahrt? Die Handschrift des Vaters ist untrennbar mit seiner

Person verbunden. Bei ihrem Anblick sehe ich zugleich seine Hände und fühle

ihre Wärme. Die Schrift einer vertrauten Person ist angefüllt mit allen

Emotionen, die wir dieser Person gegenüber empfinden. Sie repräsentiert einen

Menschen mit der einem Foto vergleichbarer Präzision - aber eben ganz anders.

Mancher mag sich an die Handschrift der Lehrerin erinnern, oder an die Schrift

der Großmutter. Immer ist es ein Erinnern an die Person.

In der Handschrift flüstern die Verstorbenen ihr Immernochda.

In diesem Zusammenhang habe ich eine Geschichte für

Sie, aber es ist eine traurige Geschichte, und wer Happyendings mag, der sollte mit

dem Lesen lieber nicht beginnen.

Auf einer Buchkunst-Messe kam ich an einen Stand,

an dem mir schon von weitem ein altes, dickes, ledergebundenes Buch auffiel, ein

richtiger "Schinken". Zugleich mit mir steuerte eine andere Frau auf

diesen Stand zu. Sie war schneller und konnte vor mir den Verkäufer fragen, was

das für ein Buch sei. Er hatte ansonsten irgendwelchen Krempel in seinem Stand

und freute sich über das Interesse. Stolz schlug er das alte Buch für uns auf.

Der „Duft“ hatte nicht zu viel versprochen: Die Seiten waren allesamt mit

einer wunderschönen Handschrift des 19. Jhs. beschrieben. Wie zwei Schakale,

die eine besonders leckere Beute entdecken und in langsamem Grinsen ihre Fangzähne

entblößen, rückten wir näher - und wichen im nächsten Moment entsetzt zurück:

Der Standbesitzer blätterte weiter und wir mussten mit ansehen, wie er Blatt für

Blatt über die Handschrift darüber gemalt, gezeichnet und geschrieben

hatte. Aber, auch wenn dies kaum vorstellbar ist, es kam noch schlimmer: Unsere

plötzlich eingefrorene Mimik nicht bemerkend, erzählte er uns, dass es sich

bei den Aufzeichnungen um die Notizen eines Pfarrers handelte, "Gedanken

über die Religion, Bibelstellen und so, aber man kann diese Schrift ja nicht

lesen", und er hatte es sich zum Ziel gemacht, jeden Tag seines Lebens

in irgendeiner Form eine Seite dieser Handschrift zu überschreiben. Und er

strahlte uns dabei, in völliger Unwissenheit ob der Frevelhaftigkeit seines

Tuns, stolz an. Hoffend, dass wir den ach so innovativen Impuls seiner Arbeit

erkennen mögen. Die "Frechheit" seines naiven Konzepts.

Wie kindisch wurde hier dem eigenen Geltungsbedürfnis

gefrönt. Und, wie bei Kindern üblich, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne

Mitgefühl. Es war die Absicht, die uns so sehr schockierte: Hier sollte

die Äußerung eines anderen Menschen vernichtet werden. So lange darüber

schmieren,

bis sie allenfalls noch als Hintergrundtextur erkennbar ist. Sie benutzen und für

die eigene (Darstellungs-) Lust vergewaltigen. Unter Stalin vernichtete

man nicht nur die physische Existenz von Regimegegnern, sondern man löschte

ihre Gesichter aus allen Fotografien - auch aus den privaten Familienalben. Sie

wurden höchst wirkungsvoll aus dem Gedächtnis der Welt radiert.

So hatten auch wir beide Betrachterinnen das Gefühl,

dass wir nicht einfach die Überschreibung einer grafischen Spur betrachteten,

sondern vielmehr Zeuginnen der Exekution eines Menschen wurden. Das Bild einen

Pfarrers in schwarzem Talar tauchte vor uns auf, seine Gedanken sorgfältig abwägend

und schließlich niederschreibend. Und heute erinnert vielleicht nur noch ein

Stein an seinen Tod. Wahrscheinlich sind da keine Kinder, die die Spur seines

Hiergewesenseins noch eine Generation weiterflüstern: "Dein Uropa war

Pfarrer, weißt du?", denn warum hätte sonst sein kostbares Buch den Weg in einen Trödlerladen

gefunden, anstatt in der Familie aufbewahrt zu werden?

Nun, der Stein verwittert und irgendein ignoranter

Trottel überkritzelt seine Gedanken: Die Zeit findet immer Wege, unsere Spuren

auszulöschen.

Mir bleibt die Ahnung, dass wir manchmal nicht mehr

und nicht weniger sind als unsere Handschrift. Weil unsere geistige Welt

die Sprache ist, und Schrift ist ihr gestaltlicher Ausdruck. Die Spur des

Anderen, das ist auch die Schriftspur.

Und wie ging es weiter? Da es kein Gericht gibt,

vor dem man gegen die Ermordung von Handschrift klagen kann, und da es keinen

Sinn gehabt hätte, den auf sich so stolzen Budenbesitzer auf sein Verstoß

gegen die Mitmenschlichkeit aufmerksam zu machen, drehten wir uns nur schweigend

um. Um es mit Henry Michaux zu sagen: Und verlegen gingen wir auseinander.

__________________________________________________________________

"Der Pinsel tanzt, die Tusche singt" - ich kann´s nicht mehr hören! Schrift ist keine Musik, Schreiben ist nicht Tanzen! Hört doch endlich mit diesem verbrämenden, verkitschenden Blödsinn auf. Warum Schrift immer nur wahrnehmen in Bezug auf irgend etwas anderes, was leichter zu verstehen scheint - was ja soooo schön ist? Schrift ist kein Getanze, Schrift ist an und für sich selbst. Wenn schon in Beziehung setzen, dann zur Sprache. Sie geht im Gehirn andere Wege als die Musik oder das Bild und das ist der Unterschied, der sie nicht vergleichbar macht. Die sprachliche Mitteilung wird im Sprachzentrum bearbeitet, egal ob sie vom Trommelfell oder der Netzhaut wahrgenommen wird. Das Sprachzentrum beginnt zu blinken und DAS ist das Faktum ,an dem Schreibende nicht vorbei kommen. Das kann man als Vor- oder Nachteil sehen, vergleichen mit Musik kann man es nicht. Es gibt kein Musikzentrum im Gehirn. Bei Musik flackert es an ganz vielen Stellen UND es geht direkt ins Stammhirn, in die älteste Hirnregion. Mit Reizen, die im Stammhirn ankommen, kann es keiner aufnehmen. (Geruch gehört auch dazu) Die sind quasi mitten im Urinstinkt. Sprache kommt Entwicklungsbiologisch zu spät, als dass sie dort verankert wäre - darum hat sie ja auch ein eigenes, 2-Teiliges Zentrum im Großhirn bekommen. Ist doch schön, oder? Lasst uns adäquat damit arbeiten.

"Typografie kann unter Umständen Kunst sein" (Kurt Schwitters). - Aber nur, wenn man kein Gedöns darum macht.

Eine Schrift ist eine Schrift ist eine Schrift! Sie ist Signifikant im Sinne von Zeichen und Anzeichen. Sie ist mehr oder weniger wichtiger Teil einer Kette von Bedeutungen. Betrachtete man früher das Sprechen als vitalen, kreativen und damit wichtigeren Part, so kehrt sich die Anschauung heute um und das gedruckte Wort wird nahezu allmächtig. Wir sind auf Bits, Bites und Codes reduziert.

"Denn was man Schwarz auf Weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen", ist KEIN Plädoyer Goethes für das geschriebenen Wort, im Gegenteil, denn er lässt es einen dummen und faulen Schüler sagen, der überdies auch noch dem Dunstkreis des Teufels zugeordnet werden muss. Aber wie immer hellsichtig erkannt vom Geheimrat: Unsere Welt - und auch wir - sind fest im Griff von Bits und Bites, der genetische Code ist festgeschrieben und unentrinnbar. Aber es ist auch starr und von daher, dem Lebendigen abgewandt. (Denn alles Lebendige ist in Veränderung begriffen und wandelbar.) Ausnahme ist das von Hand geschriebenen Wort. Hier ist noch der ganze, lebendige Mensch beteiligt, kein Teil kann sich heraus nehmen.

Es gibt ihn nicht mehr, den "reinen Sinn", es gibt nur noch die Verweisungskette von Bedeutungen. Das Phänomen wird zum Sinn. Der konstituiert sich aus der Bewegung der Bedeutungskette und nur hier kann durch die Arbeit des Künstlers die Aussage getroffen und modifiziert werden. Schrift ist unter solchen Umständen Kunst, wenn der Künstler in der Gewichtung der signifikanten Elemente eine Synthese erreicht, die genau das impliziert, was er zuvor erkannt hat. Im Gegensatz zur Musik kommt die Schrift nicht um den Gedanken herum, sie ist Gedanken, also bitte, fangt an zu denken! "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt." (Wittgenstein)

"Bei Schuberts Musik stürzt die Träne aus dem Auge, ohne zuvor die Seele zu befragen" (Adorno). So funktioniert Schrift gerade eben nicht, sie geht andere Wege, sie geht den Weg der Sprache und der ist kognitiv und übrigens lebenswichtig: Hatte mal ein unmenschlicher Herrscher (Friedrich II sowie auch Jakob IV!) Waisenkinder ohne jede sprachliche Zuwendung aufziehen lassen. Den betreuenden Menschen war es verboten worden mit den Kindern zu sprechen, in der Erwartung, dass diese die "Natursprache" oder "Gottessprache" aus sich selbst heraus entwickeln - mit dem Resultat, dass alle Kinder nach und nach starben. Ja, sie starben einfach. - Ich glaube, die Überlebensrate bei den tanz- und musiklosen Menschen dagegen ist ziemlich hoch. Tatsache ist aber auch, dass man über die Jahrhunderte vereinzelt ausgesetzte Kinder wieder fand, die weitestgehend ohne Sprache aufwuchsen und nicht gestorben sind. Allerdings konnte man bei ihnen feststellen, dass es für die Sprachentwicklung im Gehirn offenbar ein "Zeitfenster" gibt, dass sich etwa mit der Pubertät schließt. Kinder, die bis dahin noch nicht/nicht viel mit Sprache in Berührung gekommen waren, erlernen sie auch nicht mehr.

Übrigens fragte man sich, ob Entwicklungsgeschichtlich der Mensch zuerst sprechen oder singen konnte. Es gibt die Auffassung, dass zuerst die Sprache war - im Anfang war das Wort. Die Neurowissenschaft hat festgestellt, dass Sprache und Musik im Gehirn völlig unterschiedliche Areale beanspruchen. Sie sind also voneinander unabhängig. Wahrscheinlich ist es so, dass das Rhythmus- und Musikempfinden tiefer als die Sprache liegen, vielleicht wurde der erste Mensch von Gott gesungen.

Wenn wir uns in die Welt also in der Hauptsache mittels Sprache einbetten und festzurren, kann dann der Handschrift daraus eine besondere Bedeutung zuwachsen? Schließlich verorten wir uns nicht nur als geistig/physische, sondern - und vor allen als Kinder - als fühlende, seelenbegabte Wesen in unserer Umwelt. "Bewusstein ist Sein beim Ding durch das Mittel des Leibes. Der Leib ist unsere Verankerung in der Welt." (M. Merleau-Ponty) Für mich ist die Handschrift stets auch lesbar als ein Nachhall jenes Einschreiben in die Welt als ein ICH. Wenn das Kind zum ersten mal die große Grenze zieht, welche sich sprachlich in der Verwendung des Wortes "ich" äußert, ist das der Urknall, dessen Erschütterungswellen sich später in der Handschrift fortpflanzen. ("Das "Ich" muss alle meine Vorstellungen begleiten können.") Wenn im Zuge der Sprachkrise genau dieses Begeben in die Sprache ("Schon mit meinem ersten Satz bin ich in die Falle gegangen" Peter Handke) als Unglück, und die Sprache als unentrinnbares "Gefängnis, in dem Denken und Leben im Kreise gehen" (Beckett) empfunden wurde, welche die Nabelschnur zum natürlichen, ungebrochenen, eben vorsprachlichen Zustand kappt, ist dann nicht im gleichen Augenblick in der individuellen Handschrift ein Gegengewicht zur Entfremdung gegeben, welche wir aber nie als ein solches erkannt haben? "Wir sind aus Worten gemacht, eine Wirklichkeit hinter den Worten können wir nicht erreichen." (Beckett)

"Die Sprache kann für alles außerhalb der sinnlichen Welt nur andeutungsweise aber niemals auch nur annähernd vergleichsweise gebraucht werden, da sie entsprechend der sinnlichen Welt nur vom Besitz und seinen Beziehungen handelt." Kafka plädiert also für einen Aufenthalt außerhalb der sinnlichen Welt, für deren Statthalter er Sprache erachtet. Eine Sprache, die vielleicht direkt in die Tauschgesellschaft mündet, in der alles und jeder nur in seinem materiellem Gegenwert existiert. Das Außerhalb der sinnlichen Welt ist das Unsinnliche, Gegenstands- und Eigenschaftslose, Raum- und Zeitlose, Nichts, Gott oder das unzerstörbare Ich. - Das Unzerstörbaren Ich hinterlässt seinen Fingerabdruck in der Handschrift.

Natürlich gibt es auch Kulturen, die ohne Schriftsprache auskommen - das zeigt, dass Handschrift an sich nicht unabkömmlich ist. Ohne Handschrift kann man durchaus leben. Es ist also Quatsch, die Handschrift zum Nabel der Welt erklären zu wollen, sie ist lediglich ein Moment (von nicht all zu vielen), in dem wir - ganz unabhängig von ästhetischen Bewertungen, lieber Himmel - unseres Eingebettet sein in Welt versichert werden, und das ist doch tröstlich, oder?

"Keine Sandkunst mehr, kein Sandbuch, keine Meister." fordert Paul Celan in einem späten Gedicht. Für mich heißt das auch: keine Kalligrafie-Meister mehr, die in ZEN-artiger Versenkung urplötzlich mit dem ultimativen Zeichen rauskommen. Keine Schrift- Sandkunst! Celan, der die Wurzeln der Sprache wahrscheinlich tiefer gefasst hatte als alle anderen, dessen Erdung durch das Wort, dem Wasser der Seine schließlich nicht mehr widerstand. Dem Nelly Sachs zuschrieb: " zwei Handschriften gibt es für mich noch auf der Welt in denen die Buchstaben leuchten. Kommt so ein Wort hier herauf geflogen, so ist der schlimmste Tag gerettet." (1960) und "Mein lieber Paul, solche Freude und Glück, die mir Deine Handschrift brachte - sehr ersehnt, sehr tief entgegengenommen." (1961)

Auf der Suche nach einer Bewegung der Seele, die sich in die Macht der Schrift begeben hat - manchmal träume ich, man könne die Würde der Handschrift retten - bevor es Handschrift nicht mehr gibt. Denn die Einführung der sogenannten "vereinfachten Ausgangsschrift" (ha!) hat der Handschrift wohl den Todesstoß versetzt, lange bevor das digitale Zeitalter ihn einfordert. Es hat sich gezeigt, dass Kinder, die diese unmöglichen Formen schreiben müssen, fast alle zwischen Grund- und Weiterführender Schule auf das "Drucken" umsteigen. D.h. sie schreiben keine verbundenen Formen mehr, weil es mit der Ausgangsschrift einfach nicht geht! Diese wären aber die Voraussetzung für eine spätere ausgeprägte und individuelle Handschrift. Adieu Handschrift!

___________________________________________________________________

- Aber auch auf der Suche nach dem Anderen/der Anderen. Wie soll das gehen - graphologisch? Nein. Was ich am Andern erkennen möchte, ist jenseits von Verwendbarkeit. Versucht man einmal (und es dauerte eine geraume Zeit, bis ich auf diesen simplen Gedanken kam), die Handschrift eines anderen nachzuschreiben, dann muss man sein eigenes Land verlassen. Ich weiß ja, wie mein A geht; es ist sicher eingepflanzt und festgetreten. Ich finde es im Schlaf. Aber gerade diese Sicherheit gilt es aufzugeben und das A einer anderen Hand zu befühlen. Welche Grundform benutzt der andere überhaupt? Wie neigt er den Buchstaben, wie hoch wagt er sich hinaus, wie fest bearbeitet sein Stift das Papier, verbindet er mit der nächsten Form? Wie rund oder spitz ist ihm zumute? ... So viele Fragen müssen zunächst gelöst werden. Das ganz Entscheidende aber ist, dass man nicht bei der Analyse bleibt, sondern die Schrift wirklich schreibt. Erst in diesem Schritt fühlt man ein kleines Stück in den anderen hinein. Was macht seine Rundheit oder Spitzheit mit mir? Wie fühlt es sich an, mit der Härte oder Schnelligkeit eines anderen zu sein? (Und ist das dann überhaupt noch meine Linie?) Die analytische Vorarbeit ist banal im Vergleich zu diesem Ausgreifen in das Wesen eines Anderen. Hier erst findet das "Ach, so ist das..." statt. Das Sehen durch die Augen des anderen, ein kleines Stück in dessen Schuhen gehen. Die Positionsveränderung ist so radikal, weil man in diesem Moment wirklich seinen Posten verlassen hat. Von mir als Person ist keine Rede mehr. Ich halte nichts in der Hinterhand. Ich kann das A des anderen nur finden, wenn ich mein A rückhaltlos aufgegeben habe. Ich stehe nicht mehr in der Pfütze meiner Handschrift, meines Blickwinkels auf die Welt, ich betrete das Grenzland zu einem anderen Boden.

Als wäre das Zugehen auf den anderen mein Zusammentreffen mit mir

und eine Einpflanzung in nun mehr heimatliche Erde, befreit vom ganzen Gewicht meiner Identität.

Demnächst mehr