HOME

FREIE KUNST

GRAPGIC DESIGN

KONTAKT

![]() back

back

Am Rande meines Gartens

|

|

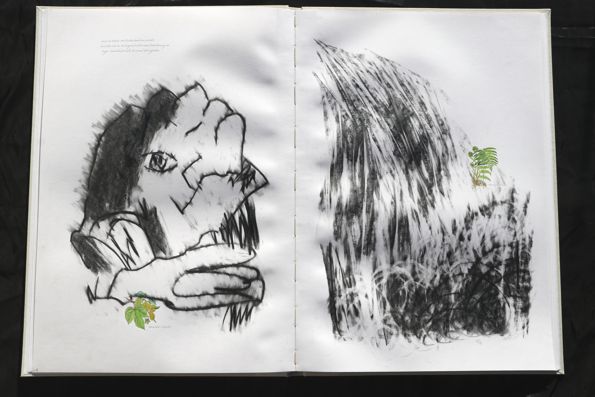

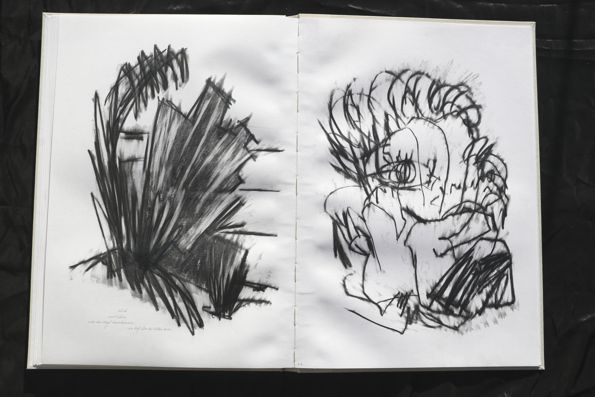

ein Künstlerbuch von Tanja Leonhardt (Konzept, Schrift, Miniaturen, Text) und Martin Dürk (Graphit-Zeichnungen) Format: 43 x 61,5 cm Seitenzahl: 16 Entstehung: 2023 Hardcover mit Leinenbezug (naturweiß) und

handgeschriebenem Titel (Graphit) Fadenheftung

Artistbook by Tanja Leonhardt and Martin Dürk (graphite-drawings) wide: 43 cm, high: 61,5 cm pages: 16 hardcover: Linen and handwritten title 2023

|

||

|

|

|||

|

|

|

||

| |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|||

|

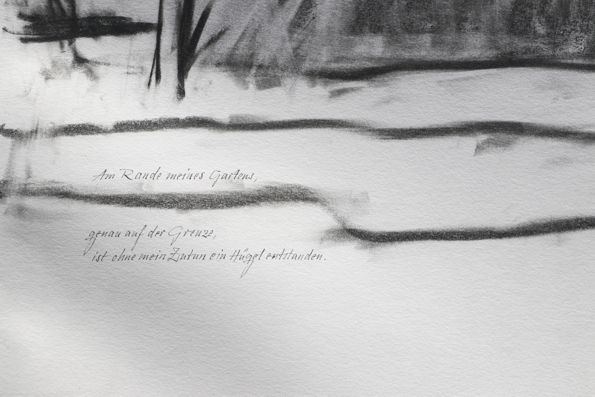

Am Rand meines Gartens, genau auf der Grenze, ist ohne mein Zutun ein

Hügel entstanden.

Ackerwinde und Bernnessel Jahr um Jahr, Schicht um

Schicht, legten sich

Pflanzendecken darüber und vergingen. Immer,

Hopfen und Farn |

||

|

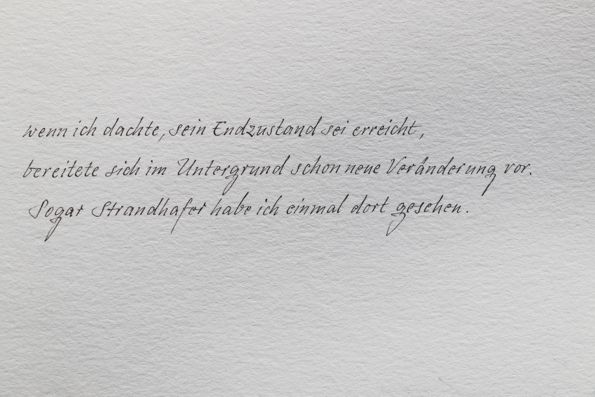

wenn ich dachte, sein

Endzustand sei erreicht, bereitete sich im

Untergrund schon neue Veränderung vor. Sogar Strandflieder habe

ich einmal dort gesehen.

Ehrenpreis und Mädesüß Auch die hartnäckigsten

Unkräuter starben nach einer Weile

ab und gaben den Ort wieder

frei.

Wildrose und Kardedistel |

||

|

Manche kamen zur Blüte. Zwei Brombeeren habe ich

geerntet und einige Schlehen vor

dem ersten Frost. Gestern

Efeu und Schierling sah ich eine Füchsin unter dem Hügel hervor

kommen. Sie lief über die Felder

davon.

|

||

|

Entstehungsprozess Tanja Leonhardt erhielt eine Auswahl

von Martin Dürks Graphitzeichnungen im Format DinA-2 auf

Zeichenkarton. Die vegetabilen Motive erinnerten sie an ein

Gedicht, das sie etwa zwei Jahre zuvor geschrieben hatte,

und welches mit dem Symbolgehalt von Wildpflanzen arbeitet. Martin Dürk hatte sich zur

Entstehungszeit der Zeichnungen nicht nur mit Landschaft

(seinem Hauptthema) sondern speziell auch mit der

griechischen Mythologie auseinandergesetzt. So fanden auch

zwei Zyklopen-Zeichnungen Eingang in die Bilderauswahl für

das Gedicht, denn es geht hierbei um das Schauen eines

passiven Beobachters. Durch das Sehen wird der

Erkenntnisprozess im Text initiiert, auch, wenn es nur das

Schauen eines weit aufgerissenen Einauges ist, und somit ein

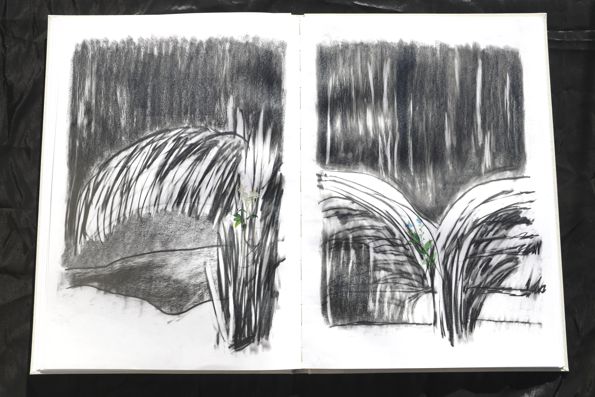

versehrtes. Tanja Leonhardt kombinierte

Blattpaare miteinander und leimte sie mit einem

Papierstreifen zusammen um heftfähige Lagen in Laufrichtung

zu erhalten. Da die Rückseiten nicht bearbeitet sind,

wechseln sich beim Blättern nun immer Doppel-Motivseiten mit

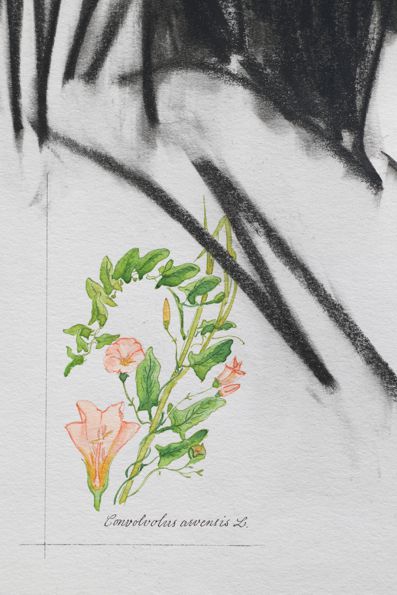

leeren Seiten ab, was wie eine Pause für das Auge darstellt. Der Text zieht sich in Strophen

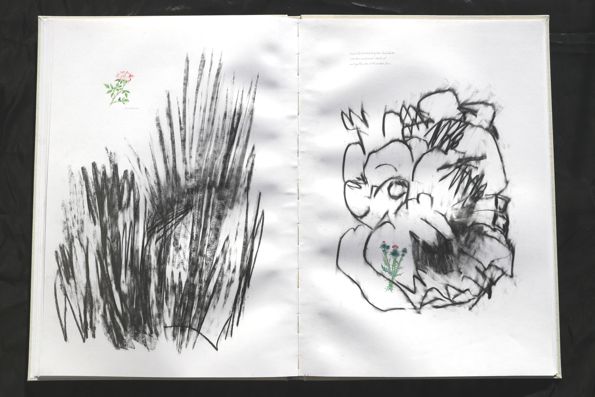

durch das gesamte Buch. Aus den ursprünglich genannten

Pflanzennamen wurden Miniaturmalereien mit lateinischen

Beschriftungen in der Ästhetik alter,

wissenschaftlich-botanischer Bestimmungsbücher. In der

ursprünglichen Fassung werden die Pflanzennamen kursiv oder

farbig vom übrigen Text abgesetzt. In der gesprochenen Form

(bei Lesungen) werden sie geflüstert. Dem expressiven

Zeichenstil wird eine akribisch, minutiöse Malerei

entgegengestellt, kontrastierend in fast allen Wesenszügen -

Farbigkeit, Größe, Methode, Stil. Diese kleinen Aquarelle

wurden von Leonhardt an Stellen innerhalb der

Graphitzeichnungen platziert, an denen sich größtmögliche

Spanungs- oder Harmonieverhältnisse ergaben. Der Text soll in seiner Gestaltung

möglichst zurückgenommen erscheinen, um innerhalb der

Gesamtkomposition lediglich als ein gleichwertiger Teil

aufzutreten, nicht jedoch als Leitmotiv, dem alle anderen

untergeordnet werden. Tanja Leonhardt wählte eine

Humanistische Kursive, die nur verhaltene individuelle

Modifikationen aufweist, also keine persönliche Handschrift.

Dennoch ist sie unbedingt handgeschrieben und keinesfalls

eine maschinell gedruckte Typografie. Aber auch hier stellt

das Werkzeug einen bewussten Kontrast zur Graphitspur dar:

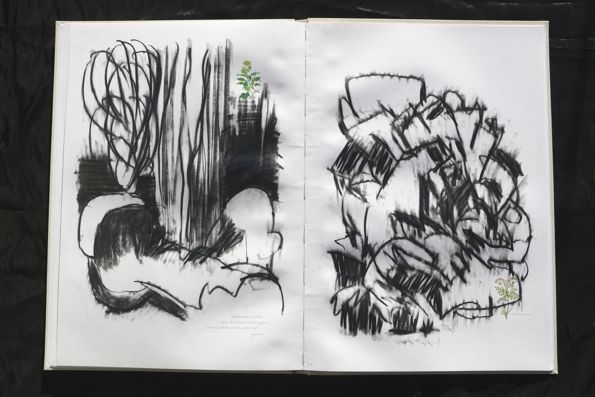

eine sehr feine Zeichenfeder und Aquarellfarbe. Die Künstlerin und Autorin

kombiniert in diesem Buch also den expressiven Ausdruck

großzügiger, gestischer Graphitspuren (z.T. wieder getilgt

von ebenso gestischer Radiergummispur), mit der Begrenztheit

kleinster Bewegungen in Schrift und Bild – die Schlusszeile

aus einem Gedicht Annette von Droste Hülshoffs kommt uns in

den Sinn: „… und darf nur heimlich lösen mein Haar und

lassen es flattern im Winde!"(Am Turme, 1842), in dem sie

ihr zu Passivität verurteiltes Dasein beklagt. So ist auch

das lyrische Ich ein passives. Es schaut nur und registriert

die Veränderungen an einem Ort im Garten, welcher auch

selbst schon ohne sein/ihr Zutun existiert. Die Aktion liegt

in den Händen eines anderen. Der Leser verharrt ebenso in

der Beobachterposition, bis sich zum Schluss die Parameter

verändern, und eine Füchsin den schicksalhaften, ewig

gleichen Reigen von Werden und Vergehen durchbricht und sich

entzieht. Das entsetzt starrende Zyklopenauge bleibt zurück. Die

Kombination der Arbeiten von zwei eigenständigen

Künstlerpersönlichkeiten erfolgte bei diesem Buch nicht als

eine von vornherein als Gemeinschaftsarbeit konzipierte

Buchgestaltung, sondern war ein additiver Prozess bei dem

Tanja Leonhardt intuitiv bereits bestehende Arbeiten Martin

Dürks sichtete und auswählte, als zu ihrem Thema passend.

Aber sie sind nicht nur stimmig im Dienste der Illustration

eines Textes unterwegs, sondern bringen einen unabhängigen

Entwicklungsweg und Themenkanon ins Spiel, wodurch das Motiv

A (das Gedicht) um eine Fülle anderer Motive und Impulse

erweitert wird, die sich in einem von Beginn an

konzeptuellen Miteinander wahrscheinlich nicht ergeben

hätten. Diesen Zugewinn an Bedeutung verstehen wir im Sinne

der Moderne, deren Wesen

Lévi-Strauss als

Bricolage

kennzeichnete: Zusammengebastelt macht alles viel mehr Sinn. |

|